- Home

- Research

Research

研究概要

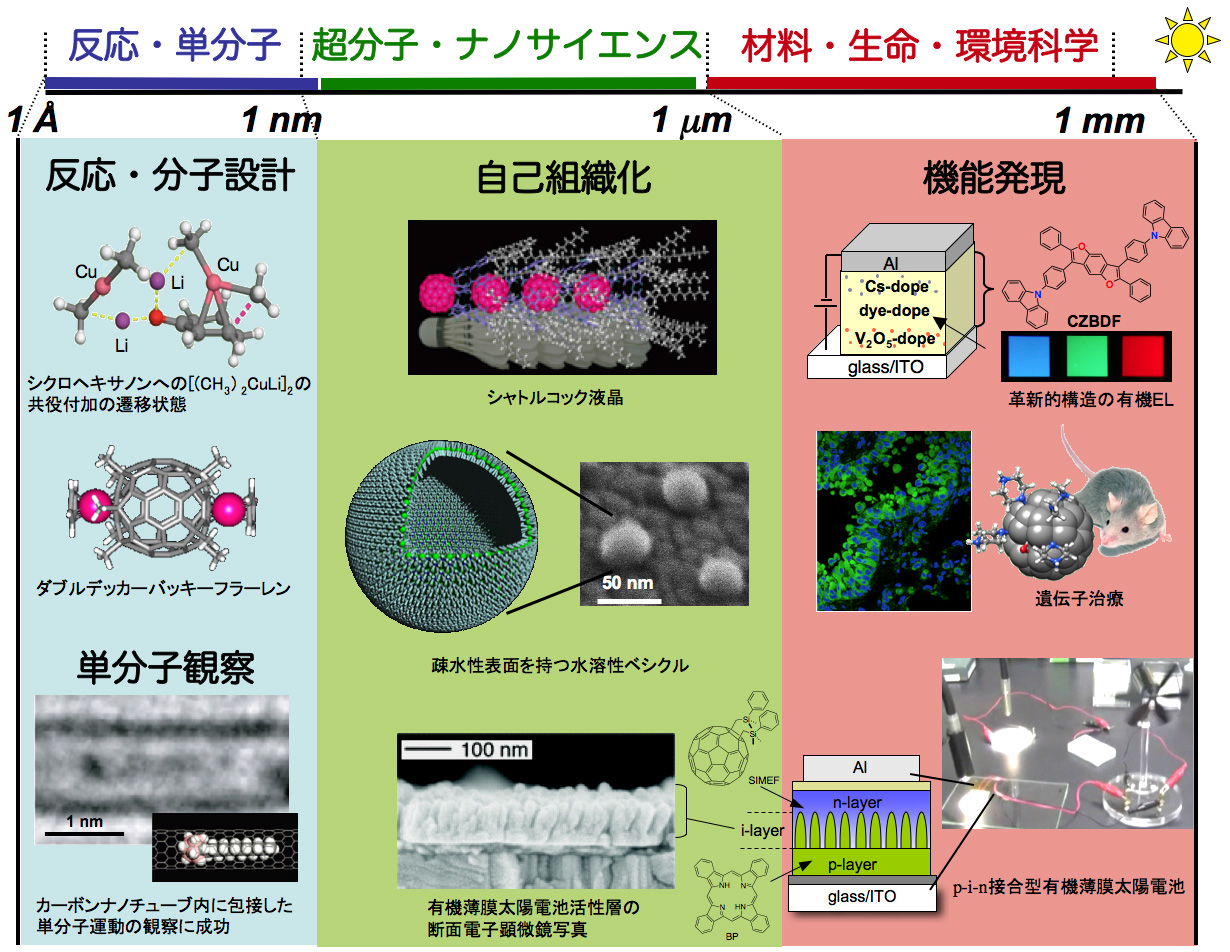

元素や分子,またその集合体に内在する性質を解き明かし,それらの機能を思いのままに制御することは化学者の夢です.我々は,物理有機化学と合成化学を基盤としてこの夢の実現に取り組んでいます.具体的には,原子分解能透過電子顕微鏡によって分子を直接観察するという我々が独自に開発した手法を駆使して分子の構造と反応性を解明し,どこにでもあるありふれた元素を用いた有機合成や有機太陽電池の開発を通して,「人々の夢の実現」,「健やかな生活」,「資源問題やエネルギー問題」への貢献を目指しています.

例えば,理論化学的手法や電子顕微鏡を用いることによってオングストームサイズの有機分子一分子,一分子の挙動を研究します.また,将来の元素資源の枯渇を念頭に置いた触媒研究,たとえば,どこにでもある鉄や銅のような金属の触媒作用を研究しています.一方,望みの分子を自由自在に合成することによって,太陽電池,有機EL素子,分子トランジスタなどの有機エレクトロニクスの開発や,遺伝子導入による疾病の新しい治療法も研究しています.ここでは,これらの分子をナノメートル・マイクロメートルスケールで手際よく集合させることが必要です.このためにナノ構造を作り出す手法の研究も行っています.

なおこれらの研究は文部科学省科学研究費補助金(特別推進研究等)の支援のもと,または企業等との共同研究として行っています.

研究紹介ビデオ

科学技術振興機構・サイエンスチャンネル「炭素クラスターのためのソナタ」(2010年)

大学院理学系研究科「分子を見ながら研究する時代へ」(2013年)

「Micrographia 350」講演@オックスフォード大学 (2015年)

大学院理学系研究科・研究室の扉「分子を釣り上げて、見る」(2019年)

プレスリリース「動く分子の世界最高速での動画撮影」(2020年)

UTokyo FOCUS ビデオニュースレター (2020年)

研究内容

「有機分子の動きや化学反応を目で見る」:人々の夢の実現

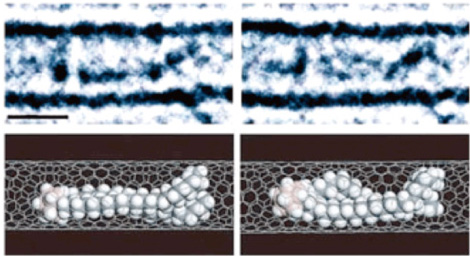

小さな有機分子一つ一つの動きを目で見ることは,原子・分子の概念が歴史に登場して以来の長年の夢でした.我々は,カーボンナノチューブの内外に小さな有機分子を付けて,原子分解能電子顕微鏡によって観察することにより,この夢が達成可能であることを世界で初めて証明しました.右図は球状のホウ素のマーカーをつけた飽和炭化水素分子の動きを記録した映像の一枚です.単に分子の動きを観察するだけでなく,金属原子による触媒作用を直接目で見ることにも成功しています.

この手法を活用して,一分子一分子が集まって結晶へと成長するプロセスを分子レベルで初めて解明し,医薬品の製造法の革新に向けて展開しています.2015年に分子ライフイノベーション棟地階に設置した世界最先端の電子顕微鏡を駆使して一層の発展を目指している研究分野です.2020年には1600枚/秒という世界記録となるフレーム速度での分子の動画撮影にも成功しています.

関連論文

Real-time Video Imaging of Mechanical Motions of a Single Molecular Shuttle with Sub-millisecond Sub-angstrom Precision

T. Shimizu, D. Lungerich, J. Stuckner, M. Murayama, K. Harano, E. Nakamura, Bull. Chem. Soc. Jpn.,93, 1079-1085 (2020).

Atomistic Structures and Dynamics of Prenucleation Clusters in MOF-2 and MOF-5 Syntheses

J. Xing, L. Schweighauser, S. Okada, K. Harano, E. Nakamura, Nat. Commun., 10, 3608 (2019).

Direct Microscopic Analysis of Individual C60 Dimerization Events: Kinetics and Mechanisms

S. Okada, S. Kowashi, L. Schweighauser, K. Yamanouchi, K. Harano, E. Nakamura, J. Am. Chem. Soc., 139, 18281-18287 (2017).

Imaging of the Passage of a Single Hydrocarbon Chain through a Nanopore

M. Koshino, N. Solin, T. Tanaka, H. Isobe, and E. Nakamura, Nat. Nanotechnol., 3, 595-597 (2008).

Imaging Single Molecules in Motion

M. Koshino, T. Tanaka, N. Solin, K. Suenaga, H. Isobe, and E. Nakamura, Science, 316, 853 (2007)

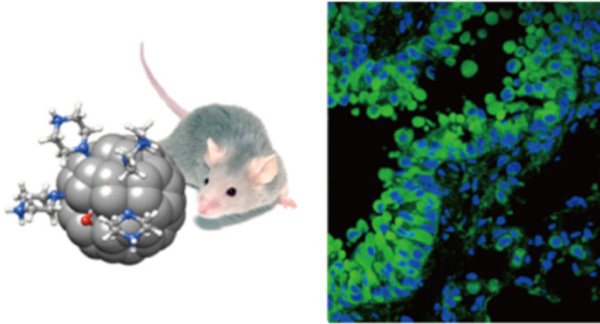

「活性炭素クラスター」の合成・機能:健やかな生活への貢献

我々はフラーレンやナノチューブなどの新しい炭素クラスター物質群の発見以来,有機合成手法を用いて様々な活性を付与した物質群「活性炭素クラスター」の設計と機能開発で最先端を切り開いてきました.合成化学の醍醐味です.こうしてフラーレンとフェロセンが一体化した夢の分子「バッキーフェロセン」や多数のベンゼン環を筒状に繋げて輪にした「シクロフェナセン」を初めて合成,それらの材料として機能の基礎研究を行いました.さらにこれらの新しい分子を集積させて「ナノシャトルコック液晶」,「水を通さない分子膜」の開発に成功しています.またアミノフラーレンを用いた動物へのDNAやsiRNA導入を行うこともできます.

関連論文

Synthesis, Structure and Aromaticity of a Hoop-shaped Cyclic Benzenoid [10]Cyclophenacene

E. Nakamura, K. Tahara, Y. Matsuo, and M. Sawamura, J. Am. Chem. Soc., 125, 2834-2835 (2003).

Hybrid of Ferrocene and Fullerene

M. Sawamura, Y. Kuninobu, M. Toganoh, Y. Matsuo, M. Yamanaka, and E. Nakamura, J. Am. Chem. Soc., 124, 9354-9355 (2002).

Stacking of Conical Molecules with a Fullerene Apex into Polar Columns in Crystals and Liquid Crystals

M. Sawamura, K. Kawai, Y. Matsuo, K. Kanie, T. Kato, and E. Nakamura, Nature, 419, 702-705 (2002).

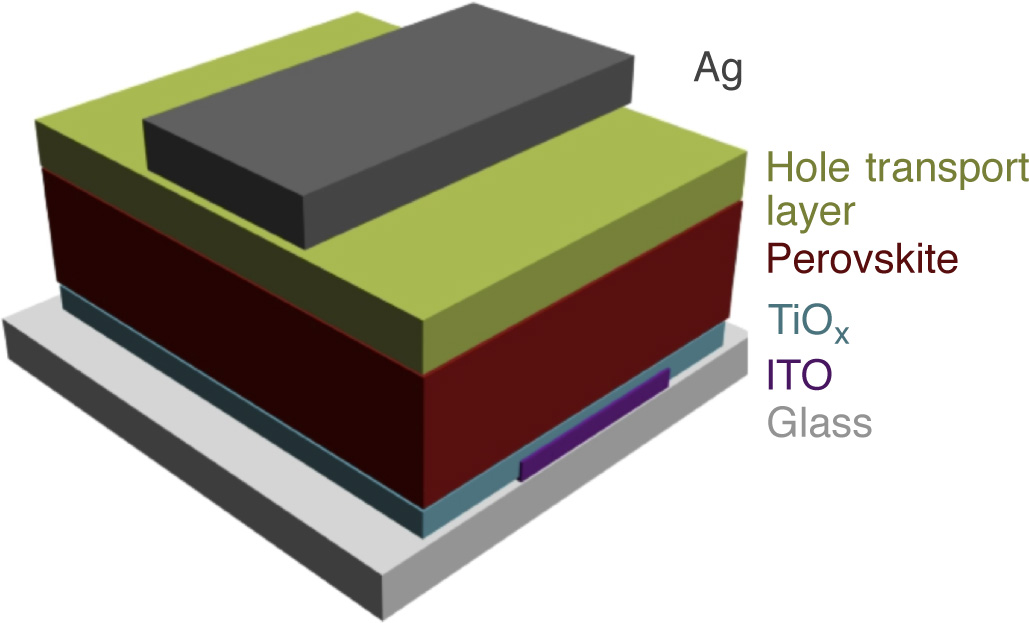

有機薄膜太陽電池の新原理の探求と実用化:エネルギー問題解決への貢献

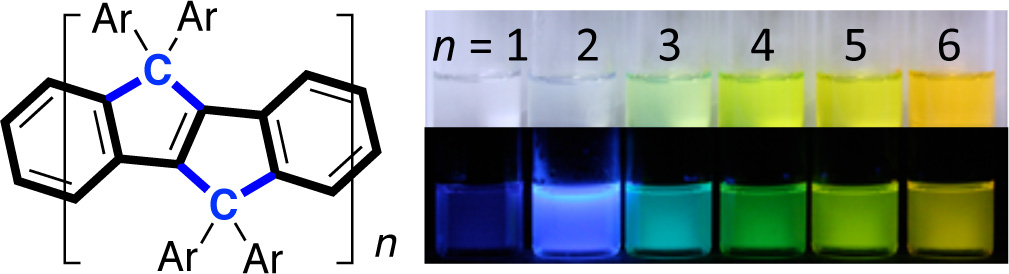

上記一群の「活性炭素クラスター」を用いて達成したのが新型の有機薄膜太陽電池の開発です.企業への技術移転を経て製品化が進んでいます.さらに効率の高い次世代太陽電池を目指して,物質界面での電子移動の基礎研究や,有機・無機ハイブリッド太陽電池の化学原理の解明と性能向上に取り組んでいます.また極度に平面性の高い新しいπ共役系分子群の合成に成功し,新しい構造や動作原理を持つ固体レーザーや単分子素子の開発を行っています.

関連論文

Axially Chiral Spiro-conjugated Carbon-bridged p-Phenylenevinylene Congeners: Synthetic Design and Materials Properties

H. Hamada, Y. Itabashi, R. Shang, E. Nakamura, J. Am. Chem. Soc., 142, 2059–2067 (2020).

Modular Synthesis of 1H-Indenes, Dihydro-s-Indacene, and Diindenoindacene-a Carbon-Bridged p-Phenylenevinylene Congener

X. Zhu, C. Mitsui, H. Tsuji, and E. Nakamura, J. Am. Chem. Soc., 131, 13596-13597 (2009).

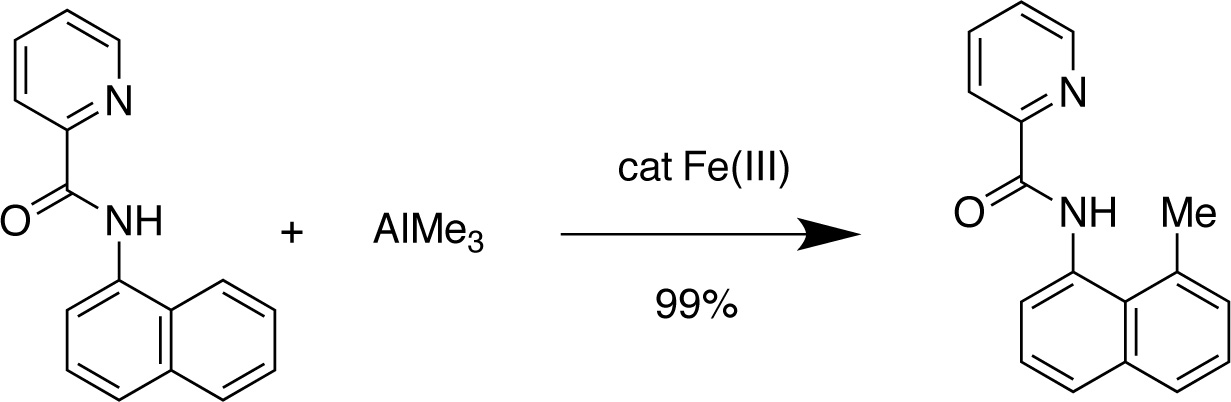

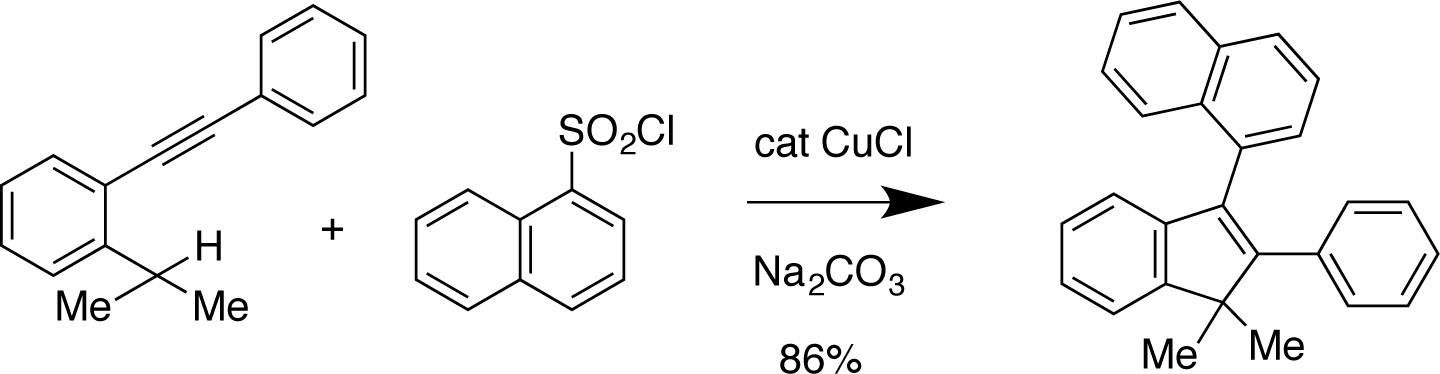

希少資源に頼らない有機合成(元素戦略)

1980年代に野依,鈴木,根岸らは希少遷移金属を用いて有機合成の金字塔を打ち立てましたが,現代化学は希少資源に頼らない触媒科学や材料科学へとその研究の方向を転換しています.この「元素戦略」の基盤概念を先導して,我々は1980年代から銅や鉄を触媒とする有機合成手法の開発で世界の先端を走っています.例えば,我々は鉄触媒を用いて炭素-水素結合を選択的に炭素-炭素結合に変換できることを世界で初めて発見し,銅触媒を使って炭素-水素結合を切りながら環を形成できることなども報告しています.

関連論文

Homocoupling-free Iron-catalysed Twofold C–H Activation/Cross-couplings of Aromatics via Transient Connection of Reactants

T. Doba, T. Matsubara, L. Ilies, R. Shang, E. Nakamura, Nat. Catal. 2, 400-406 (2019).

Iron-Catalyzed Directed C(sp2)-H and C(sp3)-H Functionalization with Trimethylaluminum

R. Shang, L. Ilies, E. Nakamura, J. Am. Chem. Soc., 137, 7660-7663 (2015).

「革新分子技術」総括寄付講座について

本総括寄付講座は,東和薬品株式会社,日本電子株式会社,三菱化学株式会社,株式会社地球快適化インスティテュートのご寄付により設置された部局横断型の全学的な寄付講座です.以上に述べた研究を通して分子技術を革新し,資源利用の低エネルギー化,太陽光ならびにユビキタス元素の有効利用の道筋や医療イノベーション創出を確立していきます.また,ライフ・エネルギー分子技術イノベーションを実践できる国際的な若手人材の育成を行います.